现在的葡萄酒文化无外乎是教教大家怎么品酒、怎么拿杯子、怎么描述葡萄酒,更深一步的会说一些著名的葡萄酒产区、著名的酒庄、著名葡萄品种的特性,但是如果再深一步,这些产区、酒庄、品种为什么有这样的特性?是怎么来的? 就必须要和历史的传承有关了。在谈中国本土的葡萄酒文化为什么成了现在这个样子之前,我先聊一聊自己所理解的西方葡萄酒的文化发展。

在我看来如今西方葡萄酒文化的发展有两个因素是必不可少的,首先是天主教宗教活动对于葡萄酒的推广和需求,其次是西方世界始终拥有优质的稳定的葡萄酒产区。

先说说天主教的作用。图片上的这张酒标可能对波尔多葡萄酒稍有认识的朋友都知道,这是波美侯的大名庄——柏图斯酒庄(Chateau Petrus)。大家对这个酒庄可能都比较了解了,这是一个市场运作得很好的酒庄,酒很好,也很贵。但我的问题是,这个酒标上手里拿着钥匙的人是谁?他就是Petrus,中文译为彼得,也叫“西门彼得”,是耶稣的12位门徒中最受耶稣喜欢的,相当于中国人眼中孔子的大弟子——子路,那种地位。当然他的发展以后也是最好的,因为有一个叫做君士坦丁大帝的罗马皇帝也喜欢他。在改信了基督教之后,君士坦丁大帝重点推崇圣彼得(有点儿“罢黜百家,独尊儒术”的味道),并在后来出现了教皇(住在梵蒂冈的那个白发老爷爷),也都是自称是彼得的传承者。

有一个著名的法国南部葡萄酒产区叫做教皇新堡(Chateauneuf du Pape),这里原来是教皇夏天避暑的地方(有点像中国的承德),也为教皇提供葡萄酒。但是有人要问了,为什么住在罗马的教皇要跑到那么远去找酒喝,喝点儿Barolo不是挺好的?其实那是天主教历史上一段特殊的时期,前后有7任教皇是住在阿维尼翁(Avignon)的,教皇新堡以南一个小时车程的地方,至今保留着宏伟的教皇宫(如图)。而住在这里的第一位教皇是克莱蒙五世,也是第一个来自法国的教皇,也同时是上一期提到的波尔多的克莱蒙教皇酒庄(Chateau Pape-Clement)的原始所有者。

耶稣说过,“葡萄酒是我的血,面包是我的肉。”所以在罗马及以后的包括查理大帝统治的时间里,掰面包与喝葡萄酒成了教会弥撒的重要内容,也是天主教徒感受主的存在与恩赐的一个机会。就是这样,葡萄酒的生产与教会产生了密不可分的关系。以至于后来出现了像本笃会和熙笃会这样的热心于研究葡萄酒酿造和美食的高手们,是他们使得葡萄酒的栽培技术和酿造有了相当大的提升,也是因为他们一些如今依旧伟大的葡萄园才得以产生(就是勃艮第那些,但是本人对勃艮第目前不很了解,就不乱说)。

在这里插一句,即使这样犹太教的信徒还是觉得一般的葡萄酒不足以洁净到做弥撒,主要是牛血清下胶的原因,他们以自己的标准生产一种Koshe Wine。在Vinifera上课老坐我旁边的以色列大叔就曾经生产过这种酒,但是因为他不信犹太教,不允许碰发酵罐中的葡萄酒,所以每次样品都是由犹太教的助手取好再交给他测定各种指标。我们在南法,许征宇大师实习的酒庄也见过这种酒,堆了好大一堆,据说天主教的也很喜欢用这种酒做弥撒。

在这里插一句,在波尔多市里有一座大教堂,叫Cathédrale Saint-André据说是世界上纪念耶稣12门徒之一圣安德鲁最大的教堂,而这个圣安德鲁正是柏图斯酒标上那个圣彼得的弟弟(还是他把彼得引荐给耶稣的),最后是在希腊传教的时候被钉死在了十字架上殉教。有时候我就在想,也许就是因为这兄弟两个,一个在左岸一个在右岸保佑和祝福着波尔多这片葡萄酒的王国,使他如此繁荣昌盛。但是可能有人会问了,那圣埃美隆(Saint-Emilion)是不是也是耶稣的门徒啊,跟这两个人什么关系?

在这里就要说一说产区的建立。圣埃美隆是波尔多右岸的一个非常优质的葡萄酒产区,是因为一个叫做Emilion的僧侣到这里来闭关修行,而他的跟随者创立了城市,修建教堂、地下坟墓(原来是放尸体的,现在用来储藏葡萄酒……会不会发生尸变不得而知,反正那里面现在还有尸骨)还有葡萄园。其实Saint-Emilion跟这两位圣徒没什么关系,而且准确的来说他没有被罗马教廷封圣,这个“Saint”是老百姓拥护他,给他加上去的,这么些年来也就这样叫下去了。据说因为宗教的原因,圣埃美隆曾经是一个比波尔多更大的城市,目前这座城市联同周围的葡萄园已经都是联合国世界文化遗产了。而电影《将爱》其实主要是在圣埃美隆取景,波尔多的外景并不多。

说道圣埃美隆,就不好意思不说另一个波尔多的著名产区——梅多克。这个产区可以说它的开发和发展主要是针对海外市场,也主要是外国人的功劳。如今,您如果有机会去梅多克参观就会发现很多酒庄是荷兰人、比利时人、英国人的大股东。就是因为很久之前,梅多克这块地方是一片湿地类型的东西,是以荷兰人为主的一些外国人主导,把地里面的水抽干了后才种上的葡萄,开始酿酒,人们都叫梅多克“Man-made Terroir”。所以这个故事告诉了大家是市场决定了生产,没有条件我们创造条件也要赚钱。就是因为波尔多是个大港口,海峡的另一边是伟大的有钱的“日不落帝国”。下次如果谁忽悠地方政府上葡萄酒项目,要优惠政策,梅多克的这一段儿一定要大肆渲染。

如今在北京周边发展出了很多的新酒庄也是这个道理。虽然我认为沙城-官厅水库一带还是中国东部最好的葡萄酒产区。

说着说着天主教就跑题了……继续说啊,后来就有了马丁路德领导的宗教改革运动,鼓励大家摒弃天主教会的束缚,摒弃那些繁琐无用的仪式,以一颗赤诚的心和虔诚的信仰直面上帝,直接通过圣灵而不是教会与主进行交流,这就是新教的诞生。这样葡萄酒就不再是连接信徒与上帝的纽带了,所以也就不再是那么重要的东西了,这也是美国这种主要以新教教徒为主的国家,葡萄酒文化显得不是那么发达的原因。后来又经历了法国大革命等等,天主教也在反思,他们也觉得掰面包与喝葡萄酒好像和上帝没有直接的关系,但是作为对于信徒的一种慰藉,能在平常的生活中感受到上帝,不是一件天大的好事么。现在的葡萄酒早已经卸掉了它宗教的高高在上的外衣,但是这种生活习惯却在天主教国家延续了下来。就像现代的欧洲年轻人也不再那么虔诚的相信天主教一样,葡萄酒也不是获得精神慰藉的必须了,已经成为了一般的酒精饮料。但是就像中国的馒头,开始的时候也是用来祭祀的,但是后来大家都觉得好吃,就祖祖辈辈这么吃下来了,大家只管好吃,谁还管他原来是个什么意思。

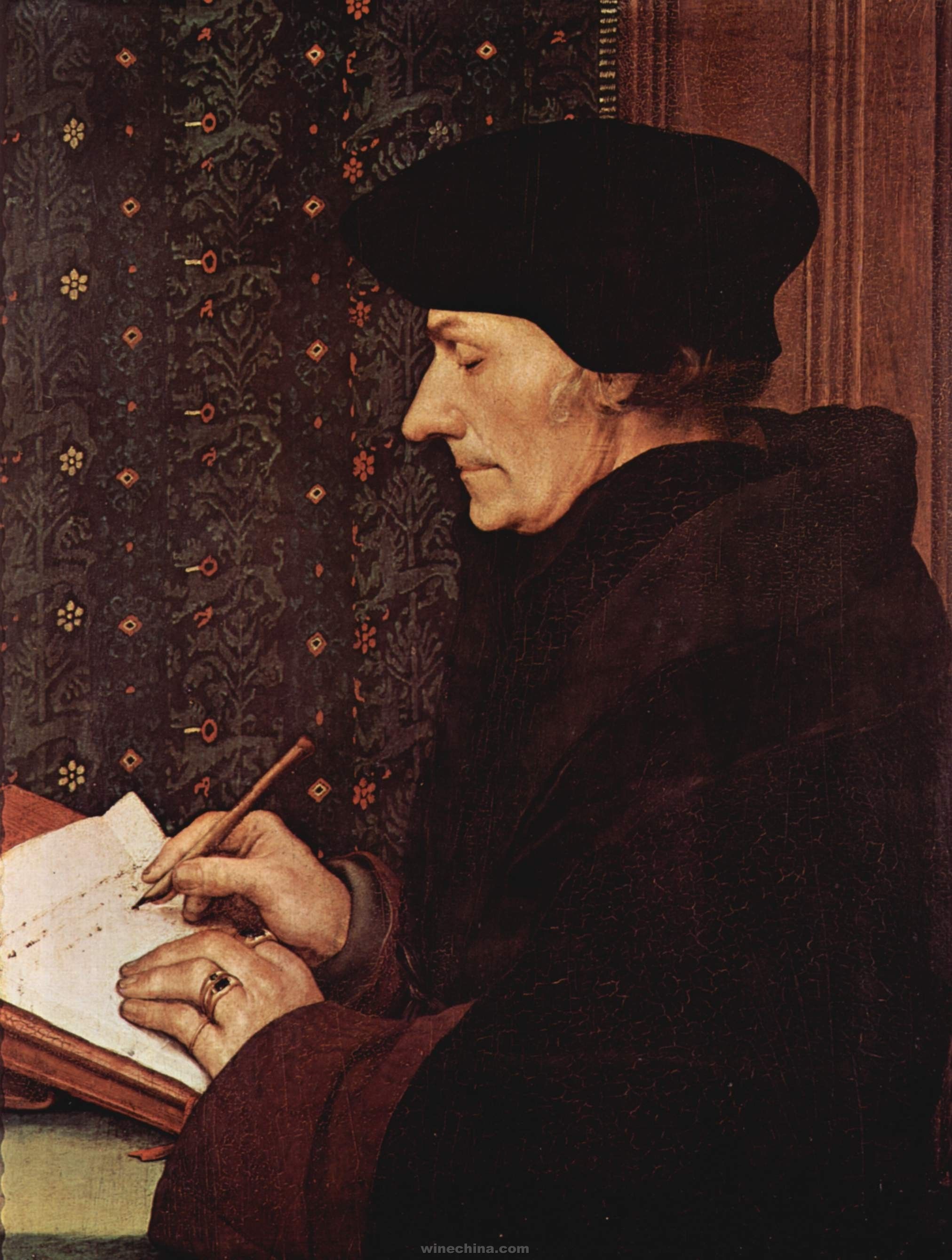

说到宗教改革,我要再说一句,荷兰的伟大人文主义巨匠伊拉莫斯(Desiderius Erasmus)虽然是一位虔诚的天主教徒,但是他的对与人性解放和对天主教会的理性批判为之后的宗教改革提供了良好的思想基础。2004年欧盟委员会以他的名字命名了最大的奖学金计划——伊拉斯谟计划(Erasmus Mundus),我所在读的Vinifera EuroMaster正是受惠于这一伟大计划。目前这幅画像依旧保存在荷兰鹿特丹美术馆,另外鹿特丹有一所以Erasmus命名的大学(伊拉莫斯大学),目前依旧是欧洲关于人文学科最为重要的大学之一!

接下来说一说另外一个比较可观的原因就是西方世界一直拥有优质、稳定的葡萄酒产区。葡萄酒历史和文化的讲师,都会提到圣经中有多少次说到葡萄酒,但是这并不能说明葡萄酒有神性,只不过基督教最早产生的地区是葡萄酒的生产区罢了。如果圣经是在中国写的,里面说不定也会提到很多次的馒头呢。说到这里想提一下一幅名画,他很有名但是就因为被挂在卢浮宫达芬奇神作《蒙娜丽萨》的对面而不被人所知,他叫做《迦南的婚礼》,这正是讲新约中描述的耶稣的一个神迹,也就是将水变成葡萄酒供婚礼上的人享用。河北沙城中法庄园和红叶庄园旁边有一个酒庄就叫迦南酒庄,可能庄主希望人们喝了酒庄的酒就像身在迦南地一样幸福!

来到欧洲之后我才知道种葡萄原来可以这么容易,尤其是在朗格多克-鲁西荣大区,这种地中海式气候就是为葡萄的栽培而生的,冬季温暖潮湿,夏季凉爽干燥,成熟月份很少下雨,不仅保证了葡萄的成熟度更是减少了病害产生的几率。朗格多克的首府蒙彼利埃纬度43°,跟中国的吉林省差不多,快要接近哈尔滨的纬度了(44°),就是因为这个地中海气候冬天没有零下的温度,葡萄根本不需要任何埋土防寒的准备。所以下次再有人说我们这个产区和波尔多一个纬度,非常适合葡萄的生长,那就是扯淡,你知道波尔多的纬度是44°,跟哈尔滨一样,你在哈尔滨室外种个葡萄试试?你看冬天零下30℃能不能把它冻死。所以专业的人都知道纬度绝对不是唯一的决定因素,还要考虑气候类型是海洋性气候、地中海式气候还是我国的大陆季风性气候。在地图上画那个纬度多少到多少是酿酒葡萄的黄金种植带是最扯淡的事情了!

这么好的葡萄种植带一直就在法国和金猪四国(葡萄牙、西班牙、意大利、希腊)手里,葡萄酒的生产(除了根瘤蚜那个时期以外)完全不是问题。所以他们可以廉价的慵懒的生产葡萄酒,同时又有教会和信仰的支持。葡萄酒文化的产生和传承就是自然而然的事情了。

这一期写的太多了,再写怕各位读不下去,太累了。请听下回分解……

下一期再讲中国的葡萄酒文化为什么没有传承下来,断断续续,而目前为什么我们遇到了一个异常幸福的发展期。

版权所有中国葡萄酒信息网 转载请注明出处和作者